JIS X 0213:2004の「解説」に突っ込んでみる

- IVS本に突っ込んでいたら、その記述の元となっているJIS X 0213の「解説」の誤りらしきものを発見、というパターン。3つたまったので、まとめてメモしておく。

3.1.2 この規格の2000年版、JIS X 0208及びUCSに同一の字形があった815字

- 「これら815字のうち5字には、簡易慣用字体が示されている」とあるが、815字のうち簡易慣用字体が示されているものは7字ある(下図)。

- このうち「ここで簡易慣用字体として示された五つの字形と同一の字形が、この規格の2000年版、JIS X 0208及びUCSに例示字形として示されている」に該当するのは、「頴撹曽桝弯」の5字。

- 「815字」の内訳については「815文字の計算方法とリスト」を参照。

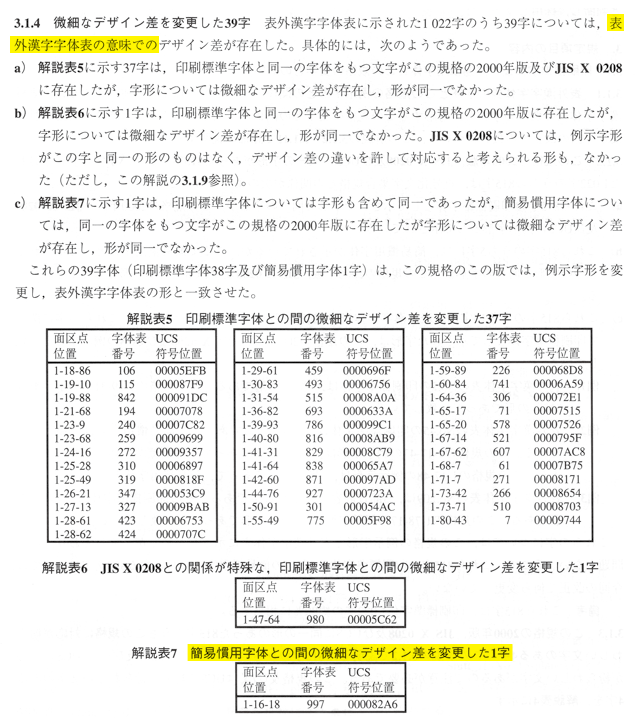

3.1.4 微細なデザイン差を変更した39字

- 「表外漢字字体表に示された1022字のうち39字については、表外漢字字体表の意味でのデザイン差が存在した」とあるが、「表外漢字字体表の意味でのデザイン差」であれば、「39字」にはならない。

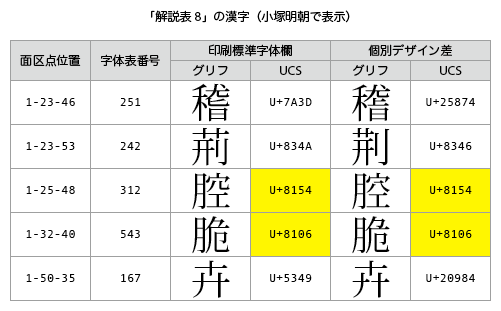

- まず、「39字」を以下に示す。小塚明朝で表現しているので、違いを区別できない例も存在するが、その場合、文字をグレーにした。

- 表外漢字字体表の基準では、「39字」に加えて以下の30字もデザイン差となる。しかし、これら30字は「解説表5」ではなく、「解説表11 包摂の範囲内で字形を変更した文字」に含まれている。

- すなわちここでは、表外漢字字体表の基準ではなく、(当時の)常用漢字表の基準によって字体差・デザイン差を判断しているものと思われる。

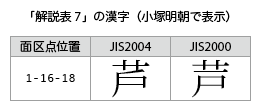

- ただ、解説表7の「芦」の例だけは、表外漢字字体表の基準を用いないとデザイン差にはならない。

- そのようなわけで、ねじれていてわかりにくいが、比較的シンプルに修正しようとするなら、①「3.1.4」の冒頭の文から「表外漢字字体表の意味での」という一節を削除する、②「芦」の例を「微細なデザイン差を変更した」グループから外す、ということになるだろうか。